Case03

AiHawk Filter

人口減社会への対応、

「AI」は労働力の1つになる

銀行の監査時間を65%削減

「業務効率化」を支援するAIプロダクト

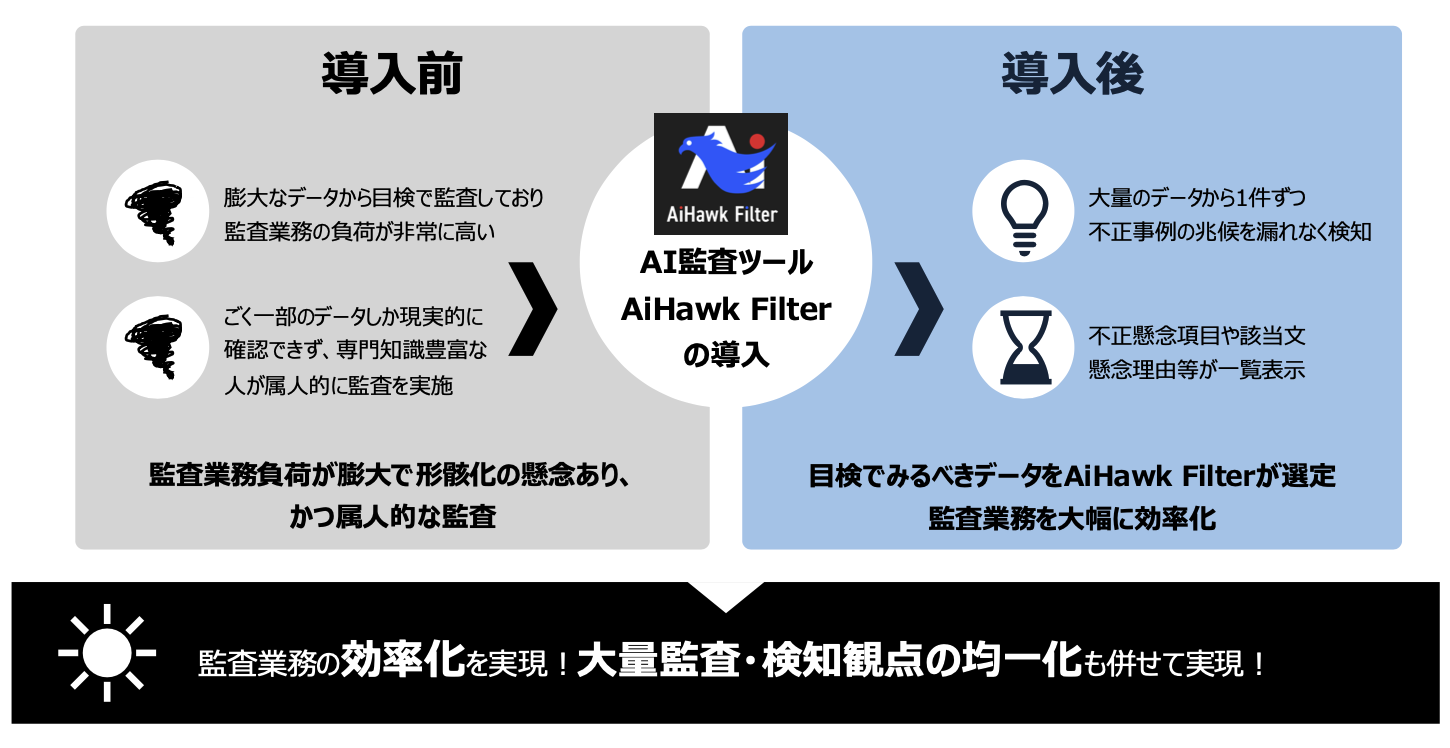

「AiHawk Filter(アイホークフィルター)」は、生成AIを活用して社内メールなど各種データの内容を分析し、コンプライアンス違反やリスクの可能性がある文章を自動検出します。これにより、従来は人手で行っていた監査業務を大幅に効率化することができるサービスです。

みずほ銀行と協働したPoC(実証実験)では、1人あたりのメール(1年分)の監査に平均13.1時間かかっていたところ、 AiHawk Filterを活用することで平均4.6時間に減り、およそ65%の業務効率化を達成しました。不正懸念のあるメールを絞り込み、確認箇所をレコメンドすることで、監査で確認すべき対象メールは97%削減され、その精度も業務に適用可能なレベルの再現率となっています。

監査業務は高度な専門性が求められるため、これまで社員の目視や手作業に依存しており、膨大な労力が掛かっていました。「AiHawk Filter」の生成AIが支援することで業務効率化や高度化につながるのはもちろん、その労力を軽減することで、社員はより創造的な業務に集中でき、属人化や形骸化を排した監査体制を構築できるようになります。

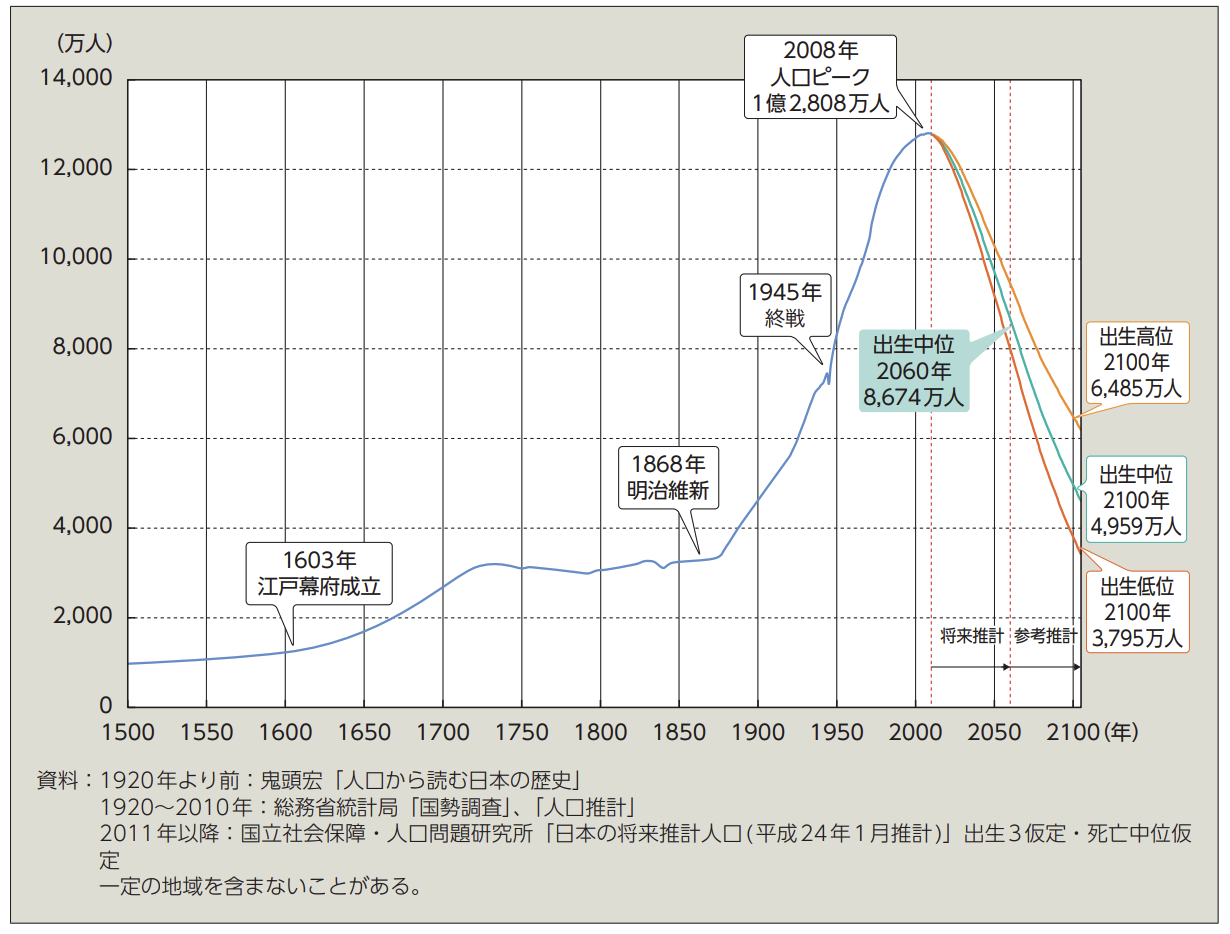

日本は、2008(平成20)年に人口1億2808万人とピークに達しましたが、その後は長期的な減少局面に入っています。特に生産年齢人口(15-64歳)が減少することで、これから「労働力不足」が深刻な課題となり、将来のあらゆる経済活動への悪影響が懸念されています。

出典:「『平成27年版 厚生労働白書 -人口減少社会を考える-』」厚生労働省 より「長期的な我が国の人口推移」

生成AIを労働力として活用することは、こうした「人口減社会」への対応策の1つです。「AiHawk Filter」は、業務効率化により企業価値の向上に資するだけではなく、こうした社会課題を解決するソリューションの1つとなることが、将来の構想に位置づけられています。

現在、「AiHawk Filter」はみずほ銀行とBlue Lab(ブルーラボ)の協働で、機密情報の漏洩・インサイダー取引・各種法規制の遵守など、金融機関特有のリスクに関連するソリューションとして開発が進められています。今後は、金融業界という厳格なデータ管理が求められる環境下でのプロダクト開発経験や実績を活かし、徹底されたデータマネジメントが必須の医療業界など、さまざまな業界に展開する予定です。

爆発的に普及する”生成AI”に、

未来のプロダクトの可能性を見出す

「AiHawk Filter」は、なぜ”生成AI”の技術を使ったプロダクトになったのでしょうか? Blue Labの吉野大輝さんは、きっかけを次のように話します。

吉野:「僕には"仕事は楽しんでやるもの"というモットーがあります。どういったことに楽しさを感じるのか。自分にとって、それはプロトタイプをつくってスピード感をもって改善を繰り返すような仕事でした。生成AIを使ったサービス開発は、まさに手触り感のある作業の繰り返しです」

吉野 大輝/Yoshino Daiki

2021年みずほ銀行に入行。配属先のデジタルイノベーション部にて、ブロックチェーンを活用し社債購入者情報の提供を可能にする「デジタル社債」のプラットフォーム事業等に従事。現在はBlue Labに所属し、新規事業開発担当として、AIを活用した金融機関向けメール監査業務「AiHawk Filter」を主導。

OpenAIが2022年11月にChatGPTを一般公開して以来、Microsoft、Google、Metaなどグローバルのビックテックが開発競争に加わり、第四次AIブームと呼ばれるここ数年で生成AIは世界中で爆発的な普及を見せています。これまでのAIとは異なり、自然な対話で、文章・画像の生成やプログラミングを行うなど、多岐にわたる応用が可能になりました。

まだ20代で若手と呼ばれることの多い吉野さんにとって、こうした生成AIの技術革新が生み出す「大きな時代のうねり」は、またとないチャンスに見えたそうです。

吉野:「生成AIの活用は、スタートアップだろうが大手コンサル会社だろうが、全員が同じスタートラインに立っています。同じスタートを切れるならば、生成AIを使ったプロダクト開発での試行錯誤はきっとこれから先も、ビジネスで戦うための自分にとっての武器になっていくはずだ。そう思いました」

年次を問わずに新規事業プロジェクトを進めるBlue Labのスタイルは、またとない機会をとらえた吉野さんにとっても絶好の環境でした。

吉野:「入社前は、金融機関は上下関係が厳しいというイメージを漠然と持っていましたが、実際に入ってみると”風通しの良さ”を非常に感じます。特にBlue Labはテーマを決めてチームを組み、新規事業プロジェクトを進めるスタイルです。僕のような若手でも、新規案件のリーダーとして最前線に立って主体的に活躍できる環境が整っているのが素晴らしいところですね」

新たな事業テーマ探しで重ねたヒアリング

「この人たちの役に立ちたい!」という思いを強くする

「AiHawk Filter」の金融機関の監査業務を「生成AIで効率化する」というアイデア。その種は、それ以前に吉野さんが関わったプロジェクトでの経験から生まれました。

吉野:「新たに『AiHawk Filter』のプロジェクトを立ち上げる前、送金・決済アプリの『J-Coin Pay』やヤマト運輸の『にゃんPay』ほか、ブロックチェーン技術を使った『デジタル社債』など、フィンテック(FinTech:「金融」と「技術」を組み合わせた造語)のプロジェクトに関わってきました。新たな領域ということもありプロジェクトを楽しく進められた反面、決済などフィンテック特有の法律面での難しさや技術的なハードルの高さに直面しました」

簡単には進まないフィンテックでの新規プロジェクトで悩み苦しんだ経験は、吉野さんにとって大切な示唆を与えてくれるものとなりました。その後、新たな事業テーマを模索する中で、一つの気づきを得たそうです。

吉野:「もっと自分にとって身近に課題を感じられるようなテーマはないかと探したときに、金融機関が監査やモニタリング業務に多大な労力を費やしていると気づきました。ヒアリングを重ねると、単調な確認作業の繰り返しによる"肉体的な負担"だけでなく、リスクを見逃せないというプレッシャーからくる"精神的な疲労"も大きいことが分かりました」

そして現場へのヒアリングを重ねる中で、あらためてプロダクト開発に向けた決意が生まれます。

吉野:「監査やコンプライアンスの仕事に関わる社員の方々は、最初は"堅いのかな"と思っていました。でも実際にやり取りを進めてみると、みなさん面白くて温かい人柄で、新しい挑戦も非常に前向きに協力してくれた方々だったことが印象に残っています。"この人たちの役に立ちたい!"という思いが強くなりました」

きっと生成AIを活用すれば監査業務の労力を軽減し、より創造的な業務に時間を注げるようにすることができる。そうすればチームにも活気が生まれるのではないか。そう考えるようになり、「AiHawk Filter」の素となるアイデアが生まれたそうです。

生成AIは「やり続けること」が大切

諦めずに絶え間なく挑戦を続ける

新規プロジェクトは、必ずしも順調に進んだわけではありません。事業化に向けて最初に行ったヒアリングでは、厳しい意見もあったそうです。

吉野:「監査業務を生成AIを使って効率化するプロダクトというアイデアを持って有識者に意見を求めたのですが、"それは厳しい"のひとことでした。これまで苦労を重ねながら業務に従事してきた方々の常識から考えれば、監査業務のような特殊なスキルが求められる業務に"生成AIが使える"とは、とても思えなかったのだと思います。でも、僕も同時に"常識や限界を越えていくのが生成AIの可能性だ"と考えました。そこで諦めずにプロダクト開発にチャレンジしました」

常にチャレンジを求めて、簡単には諦める性格ではない吉野さん。その原点は、意外にも休日をアクティブに過ごす自身のライフスタイルの中にありました。

吉野:「前人未到というか、フロンティアにある未知の領域への挑戦がとても好きです。個人の趣味としても、『ビワイチ』という約200kmのびわ湖一周をサイクリングするアクティビティや、『スパルタンレース』という世界一過酷といわれる障害物競走へのチャレンジなどを経験しました。"新しい冒険が楽しい!"と思えるような性格なのだと思います」

諦めずに挑戦した結果、新たな道筋が見えてきました。生成AIの技術革新は、日進月歩で進化を続けていたのです。目覚ましい生成AIの技術革新を目の当たりにした吉野さんは、とにかく手を動かし続けることの大事さを学びました。

吉野:「驚いたことに、以前のLLMモデルではできなかったことが数ヶ月後の新バージョンではできるようになっていました。生成AIと向き合い続けることで、技術的なイノベーションを間近に感じることができ、『AiHawk Filter』の開発もトントン拍子に進みました。"こうしたら改善できるのではないか"と諦めずにやり続ける。良い結果が出なくてもチャレンジを繰り返せるのが生成AIの強みです」

他社からの引き合いが多い「AiHawk Filter」

みずほ銀行とBlue Labの協働だから創出できる付加価値がある

「AiHawk Filter」は、みずほ銀行とBlue Labとの協働でプロジェクトを前に進めています。みずほフィナンシャルグループとして新たなプロダクトの創出を目指す意義はどこにあるのでしょうか? 吉野さんは次のように語ります。

吉野:「この『AiHawk Filter』を開発するにあたっては、"銀行における監査"という特殊な業務への深い理解が必要でした。その上で、生成AIを使ったプロダクトは、特にスピード感を持った"改善"が必須となります。たとえば、みずほ銀行とのPoCでは、わずか3週間ほどの短い期間で15回ほどの細かいプロンプト改善を行いました。おそらく、みずほ銀行にとってBlue Labが最も近い存在だからこそ、こうしたアジャイル開発が可能だったのではないでしょうか」

吉野:「他社にアウトソーシングして任せるのではなく、みずほフィナンシャルグループの中だからこそ監査業務の大幅な効率化を実現し、『AiHawk Filter』を効果的なプロダクトとして生み出せたのではないかと思います」

みずほ銀行とのPoCだからこその”副産物”もあります。「AiHawk Filter」はグループ内にとどまることなく、金融機関ほか他社からの引き合いも多いそうです。

吉野:「みずほ銀行の監査業務に使うことができるレベルの生成AIツールなら、きっと厳格なデータ管理の基準をクリアしているプロダクトなのだろう。そう思われていることはプラスに働いていますね」

今後、生成AIを活用したプロダクトである「AiHawk Filter」には、どんな未来が待っているのでしょうか? 吉野さんが持つ視点は「日本の社会課題」の解決です。

吉野:「これから日本は少子化や慢性的な人口減少によって、労働力不足が目立ってくるようになると思います。人間がやりたがらないような業務を生成AIで代替することは、会社と社員との間で”前向きなコミュニケーションを促す”という意味でもとても大事です。『AiHawk Filter』のようなプロダクトが、日本の企業にとって競争力を取り戻すブースターのような存在になってくれれば、とても嬉しいです」

「AiHawk Filter(アイホークフィルター)」は本格展開に向けて、現在も改善が重ねられているサービスです。Blue Labの新規事業として、これからのビジネスの発展が期待されています。

・「AiHawk Filter(アイホークフィルター)」へのお問い合わせはこちら

株式会社 Blue Lab

吉野 大輝

090–3680–6773

daiki.yoshino@bluelab.co.jp

【「AiHawk Filter」関連情報】

・2024/11/27 みずほDXサイト「AiHawk Filter」紹介記事